日時:2015年2月24日(火) 19時〜21時

会場:亀田医療大学 第一講義室

幹事:亀田ファミリークリニック館山 濱井彩乃 、花の谷クリニック 伊藤真美

テーマ:「難病患者を地域で支える」

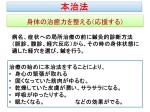

内容:今回は「難病」をテーマとし、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者さんの事例を取り上げました。

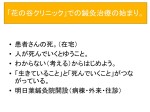

亀田総合病院でALSと診断され、その後亀田ファミリークリニック館山で訪問診療を行い、終末期は花の谷クリニックに入院し看取りとなった患者さんです。

発症・診断から看取りまで、様々なフェーズで多くの職種や施設の人が関わり、悩み、また色々な思いを持つこととなった事例であったと思います。

初めに事例の経過をご紹介し、次に各フェーズで関わった医師・看護師・ケアマネージャ・保健師に登壇していただき、患者さんとの関わりの中でどんなことが起き、何を感じたのか。どんな課題があり、どんな可能性があるのか。各職種それぞれの視点から語っていただきました。

その後、小グループでのディスカッション、全体でのディスカッションで意見交換をする中で、参加者の皆さんが考えを深め、今後に向けたアクションに繋げていける会になればと思っております。

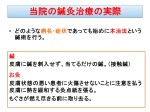

幹事から終了後の一言:6名のプレゼンターの皆様からは、それぞれの関わりの中でのエピソードや想いなどを、それぞれの視点からお話しいただきました。

また、グループディスカッションでは、5-7名ずつのテーブルで、非常に盛り上がった議論が行われました。まだまだ時間が足りないというご意見もいただいたくらいでした。

全体討論でも有意義なご意見をいくつもいただくことができました。どのような会になるかドキドキしていましたが、まずはほっとしております。

この安房地域で、本当にたくさんの熱意ある方々と一緒にやっているのだな、と改めて感じることができました。

これも、患者さまが私たちに下さった場なのだ、とも感じられました。

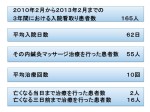

参加者数(職種別)、参加施設数:19施設85名

以下に、皆様からいただいたアンケート結果を取りまとめましたので、ご参照ください。

今後の例会にもつなげていけると良いなと思います。

《企画への感想・ご意見》

<企画について>

・1つの事例を多職種で振り返る企画が非常に良かった

・たくさんの人が関わって支援していたことがわかった

・たくさんの職種が、様々な想いや専門性を持って接していたことを感じることができた

・自分の介入が次につながっていることを実感できた

・発病・告知の段階の話を聞けたのが、最期の時しかみていない者にとって勉強になった

・難病患者を支えるネットワークがみられ、今後に役立てたいと思った

・患者、家族のケアに多職種が関わる意義と困難さについて勉強になった

・誰が悪い、どの機関が悪いという雰囲気がなく、保証された場で有意義な勉強ができた

・本人に関わった人が多いグループだった。こういう会でのフィードバックを行うことで、地域の力が引き上がっていく気がする

・今回初めて参加したが、次回も参加させていただきたい

・今後も違う疾患で、同様な試みができると良い(認知症、肺炎、骨折などで複数施設で1人の患者さんをみるようなケースで)

・多様な職種が参加していることは貴重

・全体の時間がもう少し欲しかった

・次の方に生かせるように・・・というところまで話をしたかった

・話の要点をまとめて、事前配布して欲しい

・講義よりも、参加者同士の交流ができた方が有意義かと思う

<事例について>

・患者さんが担当変更に過敏に反応していたことが印象に残った

・病院の機能分化の流れで、各Phaseで小さな別れや喪失体験が出てくるのは避けられない

・1人長く関わってくれる人がいたら嬉しいと感じると思った。その意味で、家庭医や保健師は心強い存在だと感じた

・コミュニケーション力を問われる症例だったと感じた

・人の「自尊心」について深く考える機会になった

・現在関わっているALS患者さんにも活かしていきたいと思う

・まわりの人、スタッフの心のケアが大切だと思った

・限られた時をどう過ごすか、日々考えていきたい

・少し楽になった、難しいと思った

・訪問看護師としての関わり、役割を深く考えさせられた。その人に寄り添い共に悩み考える、ということが本当に大切なことだと感じた

・患者さん、家族の発する一言一言が、たとえ支援者にとって辛い言葉であっても「ギフト」だと思う

<ディスカッションについて>

・ディスカッションで色々な意見を聞けて勉強になった

・ディスカッションはとても盛り上がった

・発表だけでなく、ディスカッションで発散する機会があって良かった

・ディスカッション時間はちょうどよかった

・ディスカッションは散漫になってしまうので、ファシリテーターを決めたほうが良い

・小グループディスカッションはもう少し時間が欲しかった

・ディスカッションは緊張してうまく話せなかったが、勉強になった

・グループが同じ職場の人が4/7人だったので、もう少しばらけても良かった

《今後の安房医療ねっとの例会で扱って欲しいテーマ、興味のある内容》

・リンパマッサージ

・安房地域での救急の連携について

・倫理的事項について

・尊厳死

・緩和ケア

・あまり知られていない身近な病気

・認知症の介護者をどう地域で支えるか?

・メンタル疾患

・今回のように、複数施設で関わった患者さんの振り返り・ディスカッションの企画

・訪問サービスのマップ作りを職種毎にやる

・地域リソースの見える化(看護、介護だけでなく、特別なサポート等)

・各機関・職種の良い所、強み弱み、葛藤などについて